Il fut un temps où la France pouvait s’enorgueillir de ses services publics. Cette époque est révolue. Aujourd’hui, c’est l’ensemble du système qui s’effondre sous nos yeux, dans une indifférence générale qui n’a d’égale que l’ampleur du désastre.

Le délabrement numérique, symptôme d’un mal plus profond

Commençons par le plus visible : l’état catastrophique des services publics en ligne. “Le site Internet est actuellement indisponible” est devenu le message d’accueil standard de l’administration française (et même souvent la seule réponse de “réessayer plus tard” – des fois qu’on serait plus chanceux -, comme j’ai pu l’avoir en ce 10 septembre avec l’un des 2 agents du service des Impôts des Entreprises sollicités au téléphone, qui n’a même pas chercher à comprendre – ce ne serait à priori qu’un problème de droits retirés selon le 2ème agent, droits qui seraient réactivés… sous 15 jours mais qui m’ont créé une pénalité de 5% en attendant, pour laquelle il faudra encore passer du temps pour – potentiellement – la contester et obtenir son remboursement)). Impôts, CAF, Assurance Maladie, Pôle Emploi… Quand par miracle on parvient à se connecter, c’est pour découvrir des interfaces figées depuis vingt ans, des parcours utilisateur kafkaïens, des bugs à répétition (qui déclenchent en revanche des pénalités, prélèvements qui eux bugguent très rarement). Avoir un interlocuteur qui répond sous un délai raisonnable ? Il faut être extrêmement chanceux quand, dans un pays dit majoritairement “de services”, le “noreply” est devenu la norme.

Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg.

L’école de la République ? Une coquille vide

Parlons de l’école. La politique du non-redoublement, érigée en dogme, a créé des générations d’élèves qui passent de classe en classe sans maîtriser les fondamentaux. On fait semblant que tout va bien, on fait “passer” tout le monde, et le niveau s’effondre inexorablement. Le nivellement par le bas est devenu la règle.

Faute d’enseignants en nombre suffisant (ce qui est faux, on choisit juste de ne pas prendre – des étrangers – ou ne pas en garder – des contractuels – pour des prétextes peu glorieux), on regroupe désormais des niveaux différents dans la même classe. CM1 avec CM2, 6ème avec 5ème… Comment enseigner efficacement quand les élèves n’ont ni le même programme, ni les mêmes acquis ? Les professeurs font ce qu’ils peuvent, jonglant entre des niveaux disparates, sacrifiant forcément la qualité sur l’autel de la gestion de “pénurie” (qui est certainement plus liée à l’obésité administrative).

Et que les parents ne s’imaginent pas trouver refuge dans le privé : les établissements privés sous contrat sont soumis aux mêmes règles absurdes de l’Éducation nationale. Même politique de non-redoublement, mêmes programmes, mêmes contraintes.

Cette situation catastrophique est encore plus criante hors des métropoles. Dans les zones rurales et les villes moyennes, c’est le désert éducatif. Écoles qui ferment, classes uniques regroupant cinq niveaux, professeurs impossibles à recruter… Les enfants de la France périphérique sont les premières victimes de cet effondrement.

“Qui aurait pu prédire” que l’on s’écroulerait dans les classements internationaux ? Les élèves d’aujourd’hui sont les actifs, les entrepreneurs de demain, mais comment le problème peut-il être prix au sérieux par des dirigeants qui ne pensent qu’au calcul mathématique de la prochaine échéance électorale pour conserver leur poste ?

L’hôpital public : urgence vitale

L’hôpital public, lui, est en réanimation. Attendre huit heures (après parfois un long trajet) aux urgences est devenu la norme (sauf pour les privilégiés). Des services entiers ferment faute de personnel. Les soignants, épuisés, fuient vers le privé ou l’étranger. Les équipements vieillissent. Les bâtiments se dégradent.

Une simple consultation ? Comptez six mois pour un spécialiste. Une opération non urgente ? Bienvenue dans la loterie de l’attente interminable. Pendant ce temps, ceux qui en ont les moyens se tournent vers les cliniques privées. La santé à deux vitesses n’est plus un risque, c’est notre réalité.

La justice, la police, les transports… La liste est sans fin

Justice engorgée avec des délais délirants (parfois au bénéfice du politicien dont une affaire de corruption peut prendre plus d’une décennie, lorsque le voleur d’une paire baskets passe en comparution immédiate au mépris de ses droits). Police débordée qui ne peut plus assurer les missions de base. Transports publics vieillissants et peu fiables. Routes défoncées. Bâtiments publics délabrés. Où que l’on regarde, c’est le même constat : tout se dégrade, tout dysfonctionne, plus rien ne marche correctement, hormis dans quelques centre urbains.

L’angle mort des privilégiés

Ce qui rend la situation encore plus insupportable, c’est l’aveuglement de ceux qui échappent à ce naufrage. Tous vivent dans une bulle qui les isole de la réalité quotidienne du reste de la population. Ils ne comprennent pas la colère sourde (malgré les hausses des votes blancs et des extrêmes – on trouvera toujours un arrangement au moment des élections) qui monte chez ceux qui paient toujours plus pour des services toujours plus dégradés.

Le prix de la médiocrité

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : nous payons l’un des taux de prélèvements obligatoires les plus élevés au monde pour des services publics de pays en développement (et la comparaison avec des pays dits en développement comme la Chine fait très mal). L’argent part en fumée dans des strates administratives obèses, des projets pharaoniques qui n’aboutissent jamais, une gabegie institutionnalisée.

Pendant ce temps, nos voisins européens pour la plupart modernisent, réforment, avancent. La France, elle, s’enfonce dans un immobilisme mortifère, arc-boutée sur des “acquis” qui ne sont plus que les privilèges de quelques-uns au détriment de tous. Même la Norvège (qui commence à avoir les mêmes dérives), pourtant réellement riche (excédents budgétaires, fonds souverain aux performances exceptionnelles) a pris le problème des dépenses publiques au sérieux cette année.

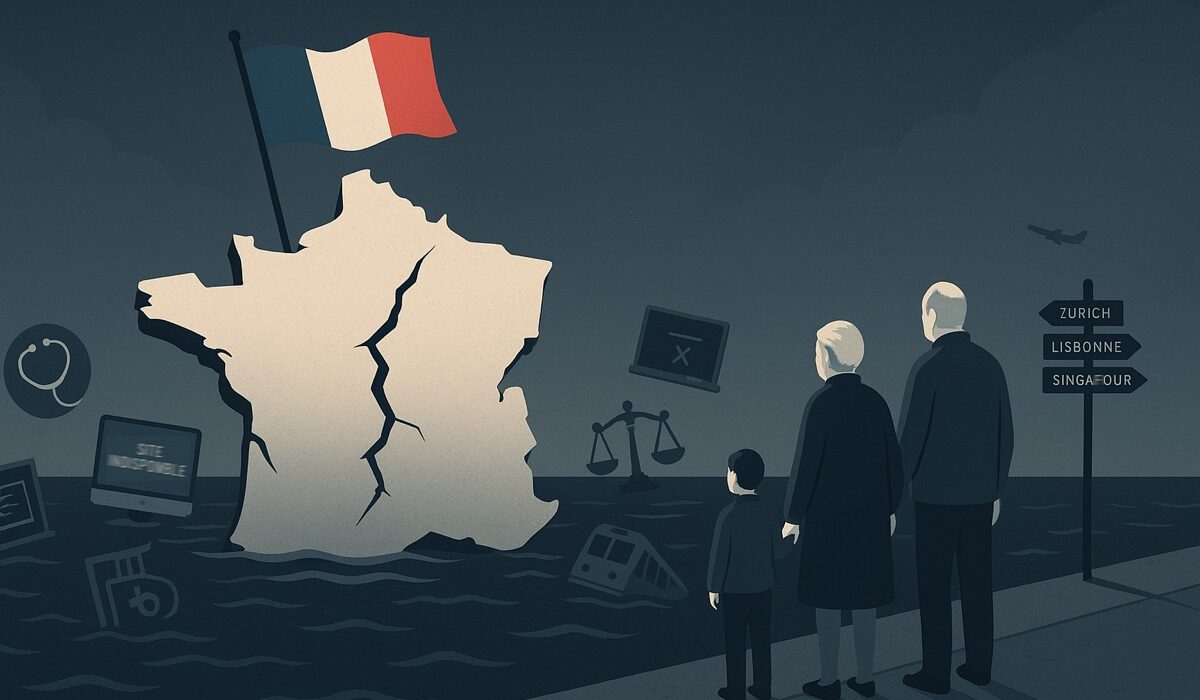

La tentation de l’exil

Face à ce tableau accablant, la question n’est plus “pourquoi partir ?” mais “pourquoi rester ?”. Dans mon secteur d’activité, l’hémorragie a commencé. Singapour, Zurich, Lisbonne, Austin, San Francisco… Autant de destinations où certains de mes anciens collègues ont migré, les services fonctionnent, où l’on peut scolariser ses enfants correctement, se soigner dignement, entreprendre sans entraves.

Les témoignages de ceux qui sont partis sont unanimes : le soulagement de vivre dans un pays qui fonctionne, où l’argent des impôts sert vraiment à quelque chose, où l’on n’a pas l’impression de se battre quotidiennement contre un système hostile.

L’ancrage malgré tout

Alors pourquoi suis-je encore là ? Pour les grands-parents de mon fils. Ces moments précieux, cette transmission, ces racines qu’on ne peut pas transplanter. C’est ce lien familial qui me retient encore dans ce pays qui se délite.

Mais la question me hante : si je n’avais pas les grands-parents de mon fils en France, n’aurais-je pas émigré comme beaucoup d’autres dans mon secteur d’activités pour ne revenir que pour les vacances (et encore) ?

Cette interrogation douloureuse, des milliers de Français se la posent. Et de plus en plus y répondent par l’exil. C’est peut-être cela, le symptôme le plus grave du mal français : un pays qui pousse ses forces vives à fuir, faute de leur offrir un cadre de vie et des services publics dignes du XXIe siècle.

Conseil pour la route: lisez Courrier International, vous y lirez des situations objectives de la situation en France, plutôt que des “opinions” stériles de tel ou tel camp qui semble encore penser qu’il détient à lui seul la solution ultime (y compris, et peut-être en premier lieu, le camp qui nous a amené à l’accélération de cette déchéance) et pouvoir en convaincre les votants (non blancs) de la prochaine élection.